前回は、学習症/ 障害の「医学的な見方」と「教育的な見方」、および学校での判断の目安を書きました。

今回は、どのようなつまずきがあるのかを、教育的な見方による技能の対象をもとに、次の1〜6について具体例を挙げていきます。

1. 読む

「読み」の習得は、幼児期にまず「ひらがな1文字単位の認識」ができた後、就学前の5〜6歳までに「文字と音の対応」の規則を覚えると言われています。そして「音への素早い変換(変換の自動化)」がされることで、すらすらと読むことが可能になります。単語レベルでの素早い変換は、小学校前半で獲得されます。

読んで意味を理解するステップ

「読む」とは、文字・文章を見てその意味を理解することで、2つのステップを踏みます。

- 文字・文章を音声化する。

- 音声化したものの意味を理解する。

つまずきの多くは「1.音声化」のタイプです。「読み・書き」両方つまずくことが多く「発達性ディスレクシア(発達性読み書き障害)」とも呼ばれます。「音韻・視覚」どちらかの情報がうまく処理できないためと考えられます。「2. 意味理解」だけのタイプは少ないと言われています。

なお、読む機会が少なくなることで「語彙の発達」や「知識の増大」を妨げてしまう可能性があり、注意が必要です。

読むつまずき 具体例

読めない

- ひらがな・カタカナの1文字が読めない。

- 特殊音節の入った言葉(拗音(例:きゅうり)、促音(例:きって)、長音(例:とけい、ぼうし)が正しく読めない。

- 漢字の読み(音読み・訓読み)が覚えられない。

すらすらと読めない

- 読めるが、1文字ずつたどって読む。すらすらではなく、時間がかかる。

- 単語をまとまりとしてとらえられず、たどたどしい読みになる。

- 教科書の音読は上手だが、初めて読む文章がたどたどしい。

読み間違える

- 言葉や文を見て、正しく読めない。読み間違いが多い。

- 漢字の読み(音読み・訓読み)や熟語を正しく読めない。

- 行を飛ばしたり、2度読みしたりする

意味が理解できない

- 読み終わっても、内容を理解できていない

- 音読はすらすらできても、内容を把握していない。

- 小学3年生程度の算数で、文章題の内容が理解できない。

- 長文の読解が難しい。

2. 書く

書くとは

書くとは、次のようなことです。

- 音から文字(ひらがな・カタカナ・漢字)を思い出して書くこと。

- 正しいつづり・文法で書くこと。

- 意味・内容を考えて句読点を適当な位置で入れること。

- 文章を明確に構成すること。

書くつまずきとは、これらに困難があることです。「読みができない人」は「文字も書けない」場合が大半で、「書くだけできない人」はごくわずかです。

書くつまずき 具体例

思い出せない・書き間違える

- 文字の形が思い出せない。時間がかかる。

- 特殊音節の入った言葉(拗音(例:きゅうり)、促音(例:きって)、長音(例:とけい、ぼうし)が正しく書けない。抜け落ち・書き誤りが多い。

- 同じ音の別の漢字を書いてしまう。

- 似た形の文字を書いてしまう。

- 意味・イメージが似ている別の漢字を書いてしまう。

- 細部が間違った文字を書いてしまう。

- 送り仮名や読みとの対応を間違える。

- 独自の筆順で書く。

- 見て書き写すこと(視写)に時間がかかる。

- 文字・単語が抜ける。

形・バランス・配置が取れない

- ひらがな・カタカナが鏡文字になる。

- 「へん」と「つくり」など、文字のパーツの形・位置・向きを書き間違える。

- 文字を丁寧に書こうとしているが、バランスよく書けない。形がゆがむ。枠からはみ出す。

- 運筆がぎこちなく、字形が整わない。

- 行が乱れる。

文法を間違える・文の構成が悪い

- 文章や作文が書けない。

- 助詞(は、へ、を)を正しく書き分けられない。

- 文法や句読点を間違える。

- 段落のまとめ方が下手で、文章に明確さがない。

3. 算数

「算数」の習得は、就学前に1〜30程度の物の「数を数えたり数字を読んだりする」ことを日常の経験の中で身につけます。10くらいまでの「数の大きさの理解」、30くらいまでの「数を正しい順番で言うこと」、(4の次は5、7の前は6など)「数の位置関係の理解」ができるようになると言われています。

算数の要素

算数に関わる要素は、大きく5つあると言われています。

算数のつまずきはこの「5つの要素」によって分類できます。ただし「5.図形」のつまずきについては「視知覚の問題」と考えられており、医学的・教育的のどちらの見方でもいわゆる「学習障害とは別の問題」とされています。したがって、ここでは図形以外の4つの要素について説明します。

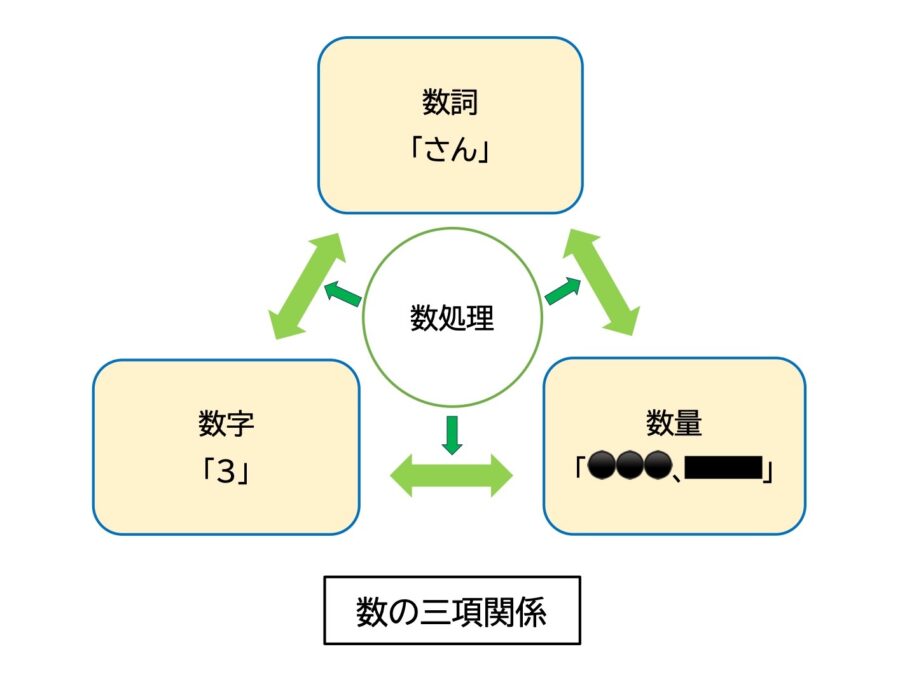

1. 数の三項関係(数を表現する3つの方法の関係)

- 数詞: 数の呼び方(例: さん)

- 数字: 数を表す記号(例: 3)

- 数量: 具体的な物の数や量

分離量: 1つずつ数えられるもの

連続量: 長さ・大きさ等つながっているもの

数の表現方法には「数詞・数字・数量」の3つがあります。これらの関係は「数の三項関係」と呼ばれ、三項の間を行き来することを「数処理」と言います。

2. 数の概念(基数性と序数性)

数とは数量や性質を表す意味の「基数性」と、順番を表す意味の「序数性」の2つの性質があります。この2つの考え方の理解を「数の概念」と言います。

- 基数性: 数量・性質を表すもの(例: 3つ、6は2の3倍)

- 序数性: 順番を表すもの(例: 3番目、3の次は4)

3. 計算(数的事実と計算手続)

人が計算をするときの方法には、主に記憶に頼る計算「数的事実」と、筆算や計算の決まりなどの手続きを経て行う計算「計算手続」の2つがあります。

- 数的事実: 主に答えを記憶に頼る単純計算のこと。(例: 8+7=15、15−7=8、6×7=42、42÷7=6)

- 計算手続: より複雑な操作の後で答えが出る計算のこと。(例: 12×78、(14+28)×3、255÷3)

4. 文章題…数的推論

文章題は「数的推論」を行うものです。文章題を解くときは、次のような手順で行います。

- 問題文を読み、意味を理解する。

- 数の動きをイメージする。

- 計算方法を選択し、式を立てる。

- 計算する。

- 答えを書く。単位もつける。

- 答えが間違えていないか確認する。

算数のつまずき 具体例

数の三項関係が理解できていない

- 数処理に関わる数の3要素(数詞、数字、具体物)の関係が習得できていない。

- 「さんじゅうご」と言われても、数字「35」のカードが選べない。

- 「さんじゅうご個のおはじきを取って」と言われても、35個のおはじきが取れない。

数の概念が理解できていない。

- 基数性、序数性が理解できていない。

- 数直線の問題が苦手。

- 1けたの数は読めても、2けた以上の数が読めない。

計算ができない

- 計算の手順が覚えられない。

- 計算の意味が理解できない。

- 計算の意味や手順はわかるが、暗算ができない。

- 筆算のけたがそろわず、正しく計算できない。

- 筆算で自分が書いた数字を読み間違える。

- 演算記号を見落とす。

文章題ができない

- 文章題の意味を正しく理解することができない。

- 数の動きのイメージができない。

- 立式できない。

- 聞かれていることがわからない。

- 単位がわからない。

- 答えが妥当かわからない。

4. 聞く、5.話す、6.推論する

聞く能力、話す能力、推論する力とは

国の組織「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所」内の「発達障害教育推進センター」のWebサイトより

- 聞く能力: 他人の話を正しく聞き取って、理解すること。

- 話す能力: 伝えたいことを相手に伝わるように的確に話すこと。

- 推論する力: 事実を基に結果を予測したり、結果から原因を推し量ったりすること。

医学的な見方

「読む・書く・計算する」は、医学的な見方による学習症「限局性学習症 / 障害」に含まれています。

では「聞く・話す・推論する」のつまずきは、医学的に見ると以下のようになります。

聞く・話すつまずき

なお「聞くつまずき・話すつまずき」の医学的な見方は、以下のように学習症「限局性学習症 / 障害」には含まれず、別グループに属しています。

推論するつまずき

算数のつまずきの中に「数的推論(文章題)」があります。推論には「数的」とは異なるイメージの推論もありますが、「事実を基に結果を予測する」「結果から原因を推定する」ことは数学でも行われるため、ほぼ同じものと考えて良いと思います。

つまずきの具体例

聞くつまずき(例)

- 聞き間違い、聞き落としが多い。

- 聞き返しが多い。

- 音に敏感なため、雑音が多い場所で必要な情報を聞き取れず、指示・説明を聞き落とす。

- 聞いたことをすぐ忘れる。

- 教員の指示を聞きもらすことで、忘れものが多い。

「聞く能力」に困難のある子は、学校で先生の話を聞いて理解することが難しく、学習全般の遅れが生じやすいこと、また「話す能力」にも困難を持ちやすく、対人関係や集団行動でも難しさを持つことがあると言われています。

話すつまずき(例)

- 単語の言い誤りが多い。(音韻の転置例:おくすり→おすくり)(音韻の置換例:みかん→みたん)

- 言葉が思い浮かばず、指示語・擬音語の使用が多い。

- 文にならず、単語レベルの発話が多い。

- ダラダラと長い説明が多い。

- 助詞の使い方の間違いが多い。

- 場面に合わせた表現が難しい。

推論するつまずき(例)

- わかっていることから、わかっていないことを想像・予想することが難しい。

- 事実や知識を基に結果を予測したり、結果から原因を想像したりすることが難しい。

- 算数の文章題や応用問題、証明問題、図形問題が苦手である。

- 表やグラフを含む問題を解くことが難しい。

- 数式と図形を結びつけて考えることが難しい。

- 長文読解が苦手である。

まとめ

実は、今回の「読む・書く・算数・聞く・話す・推論する」の具体例は「つまずきでよくある項目」であり、一種の学習のハードルです。1つ1つのハードルは、難なくクリアできる子もいれば、少しつまずく子も、なかなか越えられない子もいます。

このことは「学習障害(LD)かどうか」に関係なく起こることで、放っておくと学び直しに時間・労力がかかります。また「その子に合わない不適切な手立て」は、かえって逆効果になる場合もあります。つまずきを見つけたら、「早めに適切な手立て」を打ちましょう。