発達障害というと「障害」ということばから「ネガティブなイメージ」を持つ人も多いと思います。しかし最近は、国内外で活躍されている人で「自分は発達障害」と公表することが増えてました。歴史上の人物でも、発達障害であったであろうと推測される人が数多くいます。以下は、その一部の例です。

公表している人(例)

三木谷浩史、米津玄師、栗原類、小島慶子、イーロン・マスク、トム・クルーズ、マイケル・フェルプス、スティーブン・スピルバーグ、ブリトニー・スピアーズ… (敬称略)

歴史上の人物(例)

織田信長、坂本龍馬、葛飾北斎、モーツァルト、レオナルド・ダヴィンチ、エジソン、アインシュタイン、ウォルト・ディズニー…

令和4年に行われた文部科学省の調査結果では、「通常の学級に在籍する小中学生の8.8%に、発達障害の可能性により学習や行動に困難がある。」とされています。つまり、約10%と見ればおよそ10人に1人。割合から見れば、発達障害自体は決してめずらしいものではないと言えます。

(参考)

「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」

(令和4年12月13日 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課)

では、発達障害とは一体どういったものか。その定義や分類について書いていきます。

発達障害の定義・分類と代表的な障害

発達障害とは「発達期に現れる脳の機能の障害または非定型発達全般」のことで、診断名ではなく構成概念です。非定型発達とは「定型発達でないこと」、つまり「疾患や障害なく標準的・平均的な発達ではないこと」を指します。

発達障害の定義・分類は、法律上のものと医学上のものでは異なります。

発達障害の法律上の定義

法律上の定義は、発達障害者支援法を中心になされています。

(発達障害者支援法)

第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。

(発達障害者支援法施行令)

第一条 発達障害者支援法第二条第一項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他内閣府令・厚生労働省令で定める障害とする。

(発達障害者支援法施行規則)

発達障害者支援法施行令第一条の内閣府令・厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。

(出典)発達障害者支援法、発達障害者支援法施行令、発達障害者支援法施行規則

発達症 / 発達障害の医学上の分類

医学上の分類は、国際的な診断基準においてなされています。医師による診断においては、主に以下の2つが使われています。

DSM(アメリカ精神医学会(APA)による精神疾患の診断・統計マニュアル)

DSM(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)はアメリカ精神医学会による診断のガイドラインで、最新版はDSM-5で日本語版も出ています。

DSM-5で「発達症 / 発達障害」は、通常「神経発達症群に含まれる疾患」を指し、知的能力障害群、コミュニケーション症群、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、限局性学習症、運動症群(発達性協調運動症,常同運動症,チック症群など)、他の神経発達症群が含まれます。

ICD(世界保健機関(WHO)による疾病や障害等の統計分類)

ICD(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)は国際疾病分類とも呼ばれ、最新版はICD-11ですが、日本語版が翻訳中で未発表のためICD-10が使われることもあります。

ICD-11で「発達症 / 発達障害」は、「精神・行動・神経発達の疾患」の章にある「神経発達症群として記載される一群の精神疾患」のことで、DSM-5の「神経発達症群に含まれる疾患」とほぼ同じものとなっています(日本語訳はいずれも仮翻訳のもの)。

なお、DSM-5以降では疾患名の訳語に「症」という訳を併記し「発達症 / 発達障害」としています。ICD-11でも同様の傾向のため、こちらでは発達症 / 発達障害の表記にしています。

法律上の定義との違い

発達症 / 障害の対象範囲が異なっています。代表的なものは「知的障害」の扱いで、法律上は発達障害から除外していますが、医学上は発達症 / 障害は、知的障害も含めた精神発達関係の障害全般としています。

代表的な障害

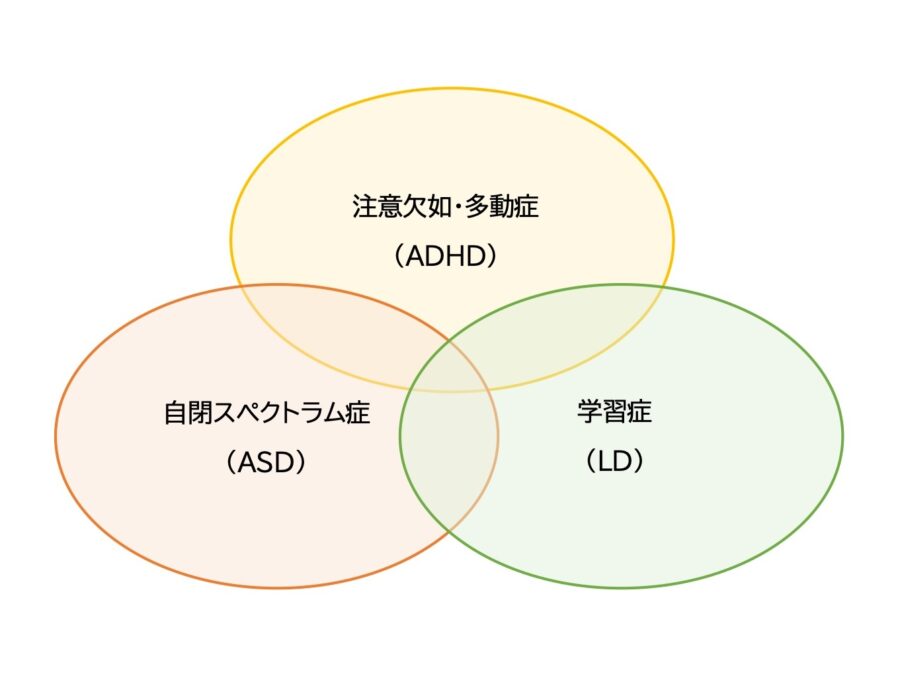

法律上の定義と医学的な分類のどちらにも共通している発達症 / 発達障害で、代表的なものは以下の3つです。

これら3つの障害については、図のように重複することがあります。また「知的障害」も含めて重複することもあります。

学校や行政による支援の対象

原則、法律上定義されている発達障害が公的な支援の対象になります。該当する発達障害がある人が、その障害や社会的障壁(事物、制度、慣行、観念など)によって日常生活や学校・社会生活で制限を受けている場合に、学校や行政によって支援を受けられます。

診断がなくても支援・配慮が必要と判断されるケースも

なお学校では、以下の場合特に医学的な診断がなくても、通級による指導などの「特別支援教育」や、障害に対する授業での対応などの「合理的配慮」を受けられる場合があります。

- 発達障害と似た特徴がある場合

- 発達障害の可能性がある場合

まとめ

ここまでは、発達障害の定義、代表的な障害、学校や行政による支援の対象について書いてきました。

次回は、代表的な3つの障害「自閉スペクトラム症/障害(ASD)」「注意欠如・多動症/障害(ADHD)」「学習症/障害(LD)」について、もう少し詳しく解説します。